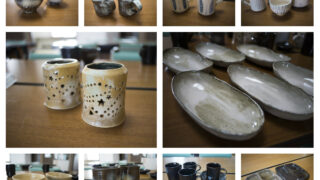

窯出し作品

窯出し作品 陶器と木工のコラボ鍋敷き

やっと体も元気になってきたので、遅れていた制作活動に取り掛かっています。午前中のうちに窯出しが済んでいた鍋敷きを引き上げに行き、そのまま五郎さんちへ直行しました。粘土は「信楽赤土」を使い、黄化粧土を刷毛で何度か重ね塗りし、掻き落としたものです。釉薬は「透明」を掛けています。だいたいイメージ通りに焼き上がっていますが、思ったよりも渋い感じの仕上がりになりました。もっとキレイな色のもあった方がよかったかも...

窯出し作品

窯出し作品  窯出し作品

窯出し作品  窯出し作品

窯出し作品  窯出し作品

窯出し作品  窯出し作品

窯出し作品  窯出し作品

窯出し作品  窯出し作品

窯出し作品  窯出し作品

窯出し作品  窯出し作品

窯出し作品  窯出し作品

窯出し作品