LINE公式だより

LINE公式だより

雨竜沼と初夏んまつり

粘土の話

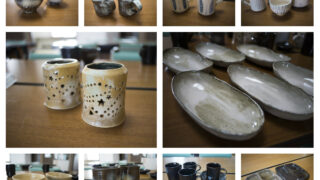

粘土の話  窯出し作品

窯出し作品  化粧掛け・絵付け

化粧掛け・絵付け  ロクロ成形

ロクロ成形  風鈴を作ろう

風鈴を作ろう  窯出し作品

窯出し作品  化粧掛け・絵付け

化粧掛け・絵付け  窯出し作品

窯出し作品  施釉

施釉  失敗から学ぶ

失敗から学ぶ