ヤマレコ

ヤマレコ 海を渡ったマグ

やきもの市の出店準備のために、ここ3ヶ月は陶芸三昧だったんですけど、夏山登山のピークなので、気持ちはすっかりお山モードなんです。ずっと天気もいいし、ウズウズしていました。近くの十勝岳連峰か大雪山あたりに行こうと思ってたんですけど、突然、思いついて利尻島に行くことにしました。

ヤマレコ

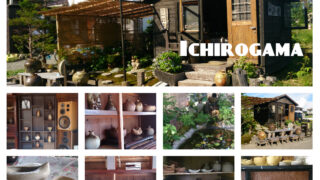

ヤマレコ  出店準備

出店準備  出店準備

出店準備  出店準備

出店準備  出店準備

出店準備  失敗から学ぶ

失敗から学ぶ  穴窯に挑戦

穴窯に挑戦  出店準備

出店準備  陶芸イベント

陶芸イベント  出店準備

出店準備