7月11日(金)晴れ

明日から「えべつやきもの市」に出店しますが、大量の資材に押しつぶされていたこの2ヶ月はほとんど作品を作っていません。

やる気あんのか?

棚を組み立て、作業台が使えるようになってから、譲り受けた粘土を再生し始めました。未開封のものではなく、肥料袋に入ったカチカチになっている正体不明の粘土です。

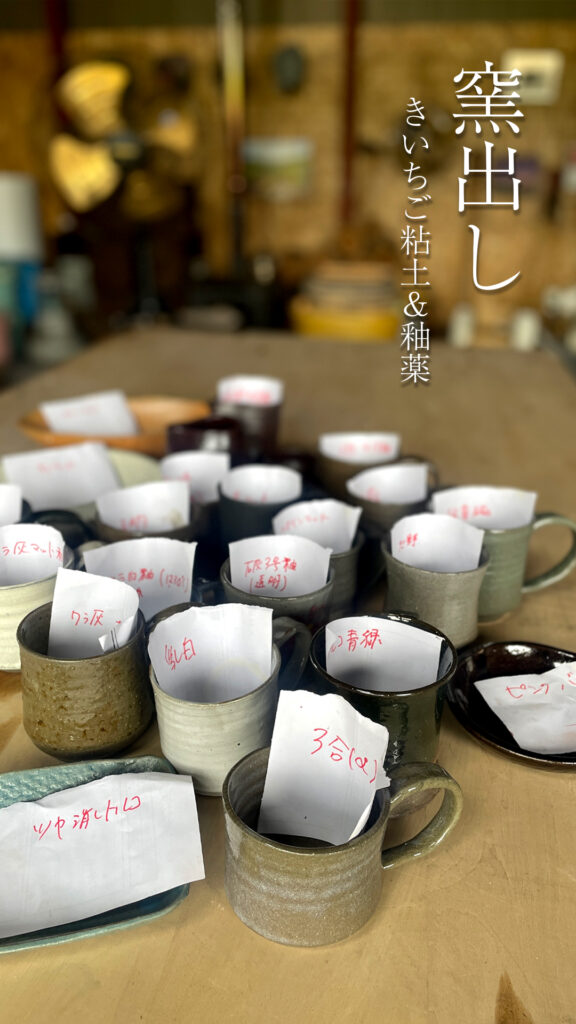

譲り受けた釉薬は30種類ほどあったので、一点ずつでも色見本を出したいと思っていたので、ロクロを挽いたり、タタラ作りで成形を済ませ、素焼きまで終わらせました。

昨日、深夜1時半から本焼き(酸化焼成)を行いましたが、窯はスカスカで下半分は未使用という非効率な窯詰めでした。

焼成に関しては、これまで何度もトラブルに見舞われていましたが、分解&清掃のおかげか、温度調整は順調に進みました。融点の高い釉薬が多かったので、1,230~1,250℃をキープしながら、30分ほどねらし、午後1時(11時間半)で終了しました。

扇風機を回しながら攻め焚きをしていましたが、アトリエ内は40℃になり、いい汗が流れました。

何かに夢中になっている時間は本当に楽しくて、ワクワクします。

今朝は6時過ぎにアトリエに様子を見に行きましたが、窯の温度が100℃まで下がっていたので、早速窯出ししました。

今回は窯内を酸欠状態にする還元焼成ではなく、酸素を取り入れながら、目標温度まで上げていく酸化焼成をしました。

釉薬によっては、酸化と還元でかなり違いが出るものもありますが、まずは基本的な焼き方でどのような色が出るのか見てみたかったのです。

扉を開けるときは、ドキドキしながら、ニヤニヤしています。

私は陶芸で最も大切な「焼成」の部分を人任せにしてきたのです。やっと、自分の窯を持ったんだから、こうでなくちゃ。

焼き上がったばかりの器たちは、窯出しの時にしか聞けないピンピンと貫入が入る高い音がしますが、これがとても可愛い音色なのです。

今回は、高い温度をキープできたので、焼成に関しては上手くいったと思います。

どれが何の釉薬か分かるようにメモと一緒に写真を撮りました。どこの窯元に納品したか、誰が作ってくれたものか、一元管理できるシステムを作り、専用サイト開設のためにドメインを取りました。

沢山の人がこのプロジェクトに関わってくれるような仕組みづくりをしていきます。

コメント