9月30日(火)晴れ

仮設トイレの給水と週末の施釉でレインキャッチャー(雨水貯水システム)が空っぽになりました。しかも、ずっと先まで晴れマークがついているのです。人類が生きていくためには晴れの日も雨の日も必要なのです。

日曜日の18時から本焼きの火入れをしましたが、24時間後(月曜日18時)に窯内の温度が200℃を切ったので、ゆっくりと扉を開けて、中を覗いてみました。温度が高いうちに開けると貫入と呼ばれるヒビが入りやすくなるので、本来は100℃を切ってから開けるのがいいとされています。

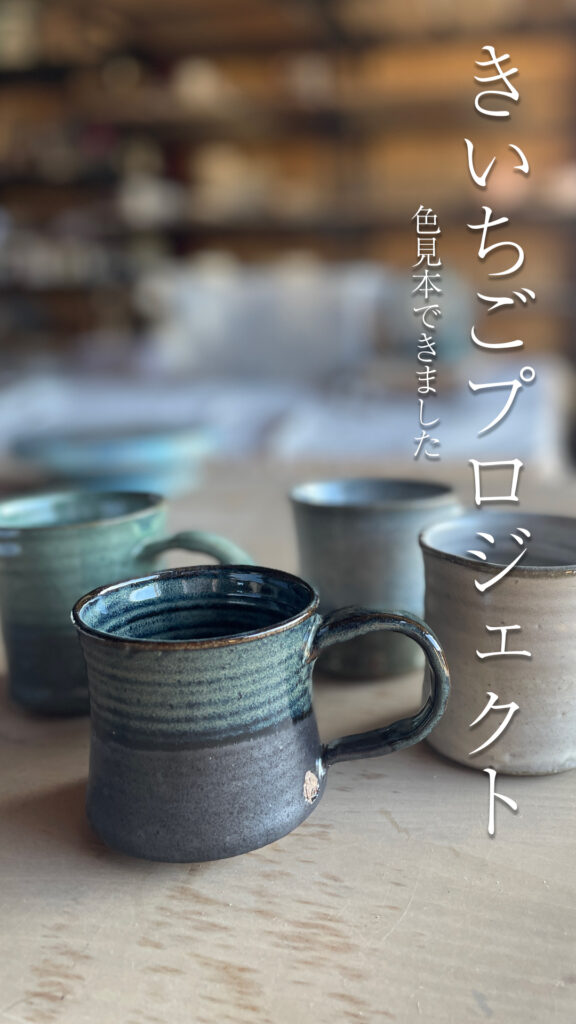

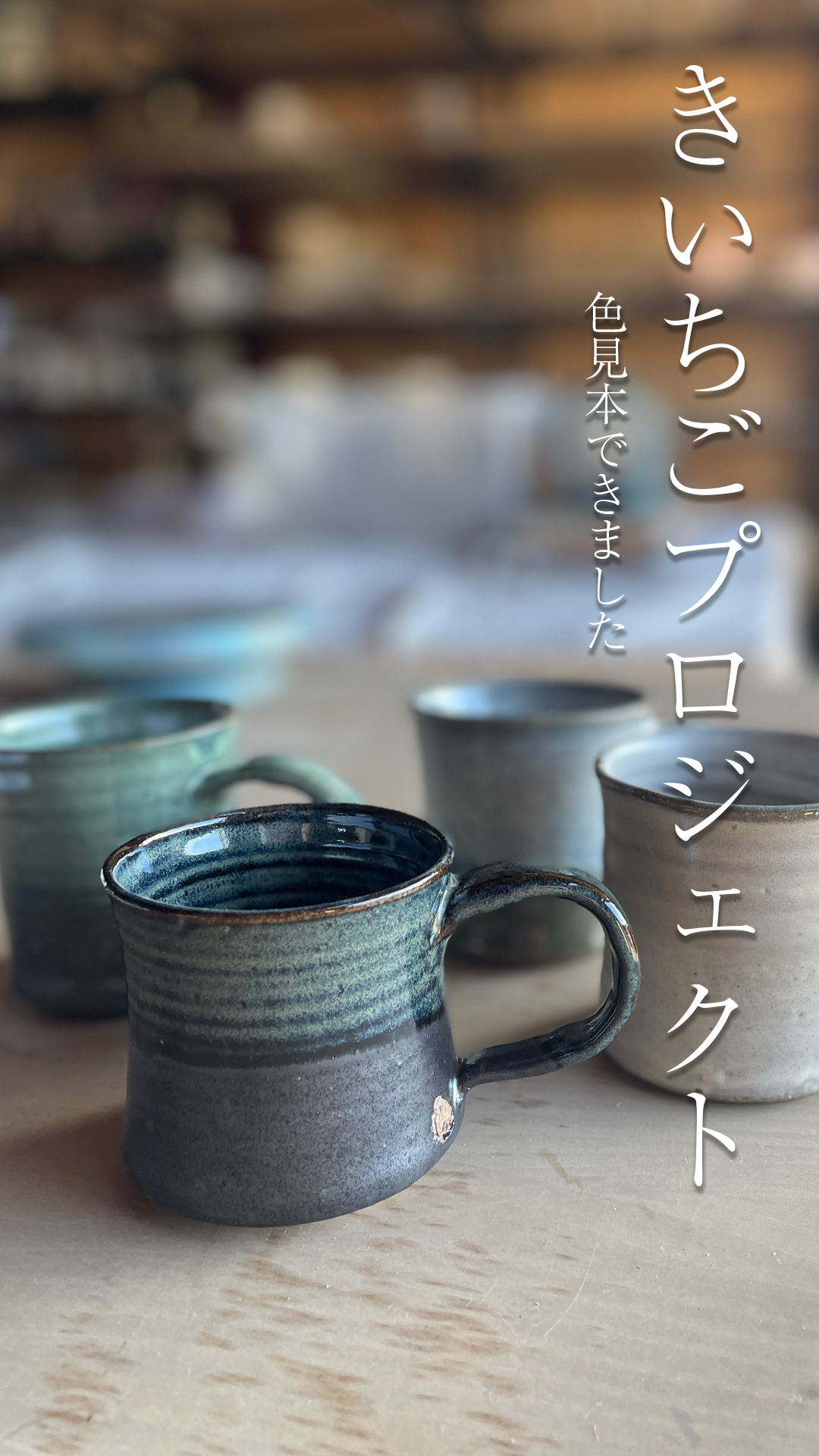

今回は「きいちごプロジェクト」の色見本となる作品が沢山入っているのです。

通常、色見本は小さなテストピースで作ることが多いのですが、結果がイメージしやすいようマグにしました。ベースとなる釉薬を潜らせてから、重ね掛けで変化が出てくる「白萩」を上半分と内側に掛けましたが、私が普段使う釉薬はほぼ決まっているので、全部試すというのは久々でした。

陶芸を始めた頃は、教室にある釉薬を順番に試してみましたが、あの時の感覚が蘇りました。普段はあまり使わないものも多く「これ良いじゃない!」というのもありました。

そもそも焼成前の粘土は再生して繰り返し使えますが、再生するためには手間がかかります。それが億劫で新品の粘土に手を付けるというのはよくあるでしょう。

添加物の入っていない粘土は自然のものなので、庭などに埋めることもできますが、土壌の水はけが悪くなるし、粘土に色を付けるために添加物を練り込んだ場合は処分に困るものです。

粘土よりもさらに処分に困るのは「釉薬」でしょう。釉薬はワラや灰などを混ぜたものですが、それに色を付けるための添加物も含まれています。沈殿させ、透明になった上澄みを捨て、乾燥させたものを不燃ごみに出すことになるので、やはり粘土も釉薬も無駄なく使うのが、作り手の責任でもあると思います。

私が譲り受けた釉薬は30種類もありましたが、陶芸仲間が引き取ってくれたものもあり、残りは半分ぐらいになりました。量が少なく、色が似たものは混ぜ合わせてしまいました。

作品の見た目の印象を左右するのは「形」よりも「色」や「装飾」だと思います。成形がうまくいっても色で失敗するというのはよくあることで、これは何度も経験しています。

でも、これが本当に楽しいのです。ぜひ体験してもらいたいです。

コメント