8月18日(月)晴れ

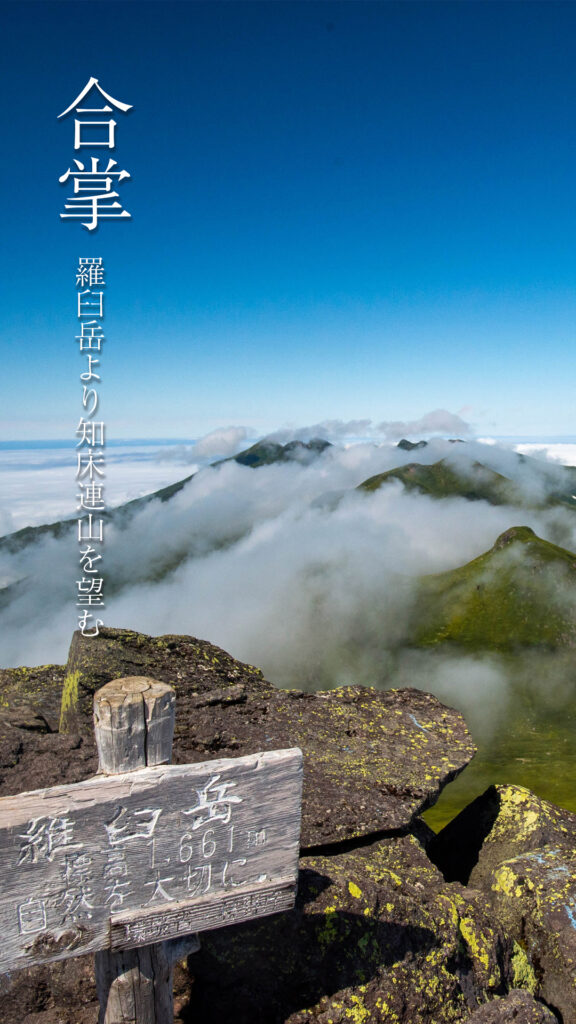

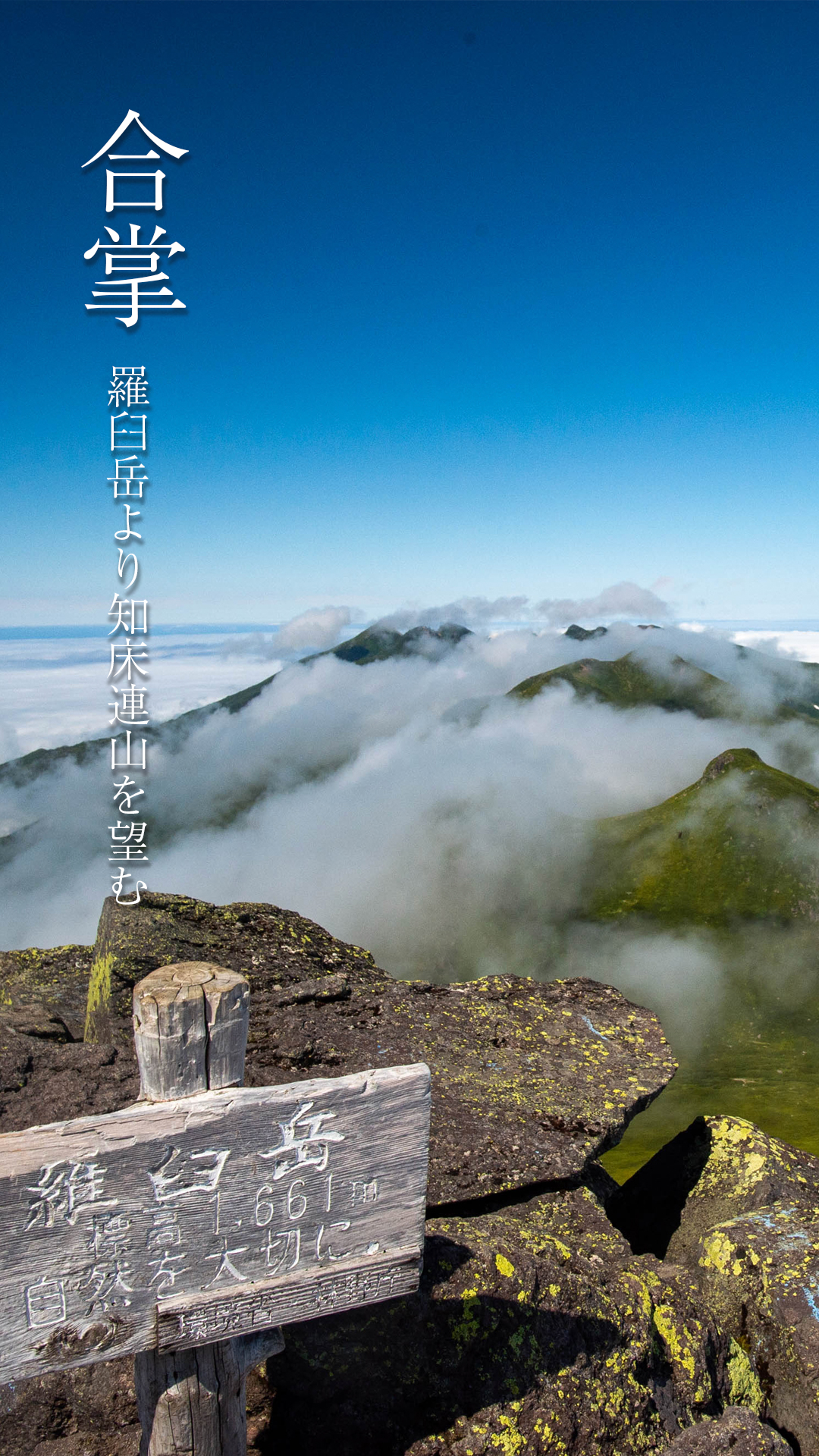

あらゆるメディアで報道されていたので、ご存知の方も多いと思いますが、世界自然遺産の知床「羅臼岳」で登山者がヒグマに襲われて死亡する痛ましい事故が起こりました。

私は15日からの連休で、知床連山の縦走を考えていたので、とてもショックでした。

連日の報道を注視していましたが、様々な方面からの情報とそれに対するコメントに心が痛みました。

北海道には昔からヒグマが生息しています。食物連鎖の頂点にいる野生動物で、アイヌの人々は「キムンカムイ(山の神)」と崇めていました。

通常、食物連鎖の頂点にいる動物の個体数は少ないはずなのですが、近年ヒグマは増加傾向にあります。

子供を育てやすい環境になってしまったのか、畑の作物を荒らすニュースも増えていますが、冬眠をしない個体(穴持たず)もいるようです。

動物も昆虫も花も種を残すために生まれてきました。

本来ヒグマは臆病な性格で人を避けると言われていますが、あちらも命を繋ぐために必死で、子供を守るために命懸けなのです。

しかし、知床のヒグマは人に慣れ過ぎていました。

それを知っていた人間もヒグマに慣れ過ぎていたと思います。

知床が世界遺産に登録されてから、観光ムードで賑やかになり、野生動物への餌やりやポイ捨てなど、危険行為が目立つようになりました。

日本百名山として選定されている羅臼岳は、普段から登山者が多く、今回の岩尾別コースは山頂までの距離が最も短いメジャールートです。

この日も100人以上の登山者がいて、ほぼ全員が鈴を鳴らしていたと思うので、人を避けるヒグマならば、絶対に出てこないでしょう。

しかし、つい最近、羅臼岳に登った人の写真を見ると、登山者とヒグマとの距離があまりにも近いのです。

逃げない個体がいることは事前の情報にもあったのですが、登山者を襲ったヒグマは、人間の食べ物の味を知ってしまったのかもしれません。

これまで登山者が襲われ死亡したケースは過去80年遡っても3件(1949年の旭岳1名、1970年のカムエク3名、2023年の大千軒岳1名)だったと記憶していますが、情報が容易に得られるようになった今「北海道の山=ヒグマ」という印象が強く残るでしょう。

将来有望な若者が犠牲になったことは本当に残念だし、同行者の心の傷は計り知れませんが、今回は誰が被害に遭ってもおかしくない状況だったと思います。

合掌

コメント