10月15日(水)晴れ

今朝の稚内は-5.2℃、旭川も今シーズン初の氷点下を観測しました。移動中の車窓からも色鮮やかな紅葉が見られるようになり、清々しい秋晴れの朝でした。

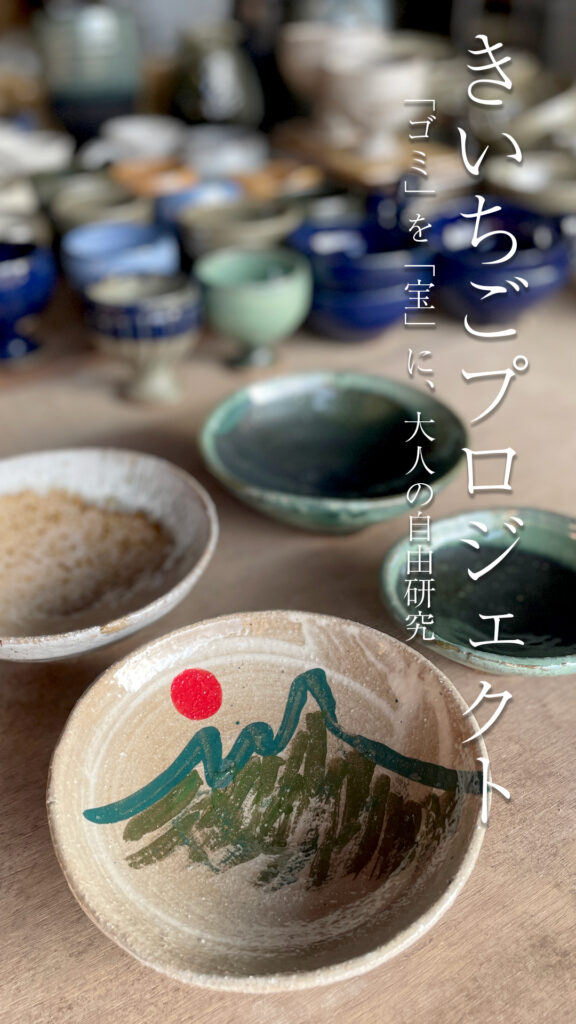

昨日は窯出しをしましたが、今年に入って5回目の本焼きになります。

13日の窯詰めの時に白戸窯の白戸先生が立ち寄ってくれたのですが、窯詰めに問題があることを指摘されました。

これまでは炎が出てくる焚口(両端)に近い位置で棚板をセットしていましたが、この状態だと炎がうまく回らないので、焚口側にスペースを取り、全体的に内側にセットするようにアドバイスされました。

下の方は温度が低いからと高い支柱を置いて上げ底にしていましたが、これも勿体ないので、ギリギリまで下げるように言われました。

すると、素焼きが終わった分が綺麗に入りました。ここまで満タンにした火入れは初めてでした。

スカスカでも満タンでもかかる費用は同じです。ならば、作品を沢山入れた方がいいし、作品同士の熱で燃焼効率も良くなるし、終了後に窯内の温度が急激に冷めることも防げます。

私はこの大事なプロセスを人任せにしてきたので、新しい経験ばかりです。

仕事が終わってからアトリエに立ち寄ると、温度計は120℃になっていたので、ゆっくりと扉を開けてみることにしました。

陶芸体験をしたことがある方なら「焼き上がりが待ち遠しい」という気持ちがきっとわかるでしょう。

でも、オーブンで200℃ほどで焼く粘土とは違い、陶芸の窯は1,230℃ほどの炎で釉薬を溶かし、ガラス化し表情をつくります。

そして、そこからゆっくりと時間をかけて冷ましていくのです。

忙しすぎる現代の暮らしの中で、私たちは「待つ」ということを、いつの間にか忘れてしまっているような気がしませんか?

陶芸はこの「待つ時間」が、大切であることを教えてくれると思います。

土をこねて、形をつくり、乾かして、焼く。

それだけのことなのに、ひとつの作品ができるまでに1〜2ヶ月もかかります。

このゆっくりとした流れの中で、土の表情を感じ取れるようになっていくのです。

私自身、これほど集中して粘土と向き合ったのは久しぶりです。得体の知れない粘土をこねくり回し、釉薬を掛け合わせました。

陶芸体験をしてくれた人は一様に「楽しい」と喜んでくれましたが、実際、私自身も楽しいのです。

コメント